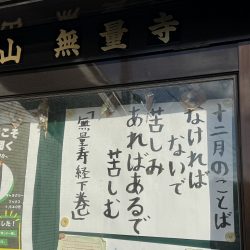

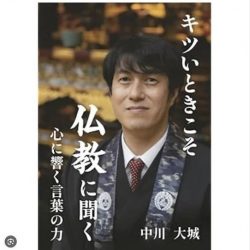

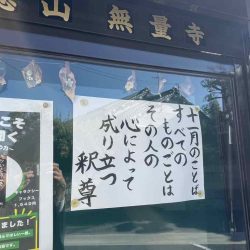

住職から一言

知る、来る、そして聞く─────

無量寺のウェブサイトへ、ようこそお越しくださいました。私は第12世住職、中川大城(おおき)といいます。どうぞよろしくお願いいたします。

無量寺のウェブサイトへ、ようこそお越しくださいました。私は第12世住職、中川大城(おおき)といいます。どうぞよろしくお願いいたします。

人は生まれるときに、これから始まる自分の人生について、計画を立てたり、目標を定める人はいません。私たちの命は自らの意思を超えて恵まれたものです。それはまるで、幕が開いている演劇の舞台に突然登場するようなものです。この演劇がどのようなストーリーなのか、ほかにどんな人が登場するのか知らないまま、いきなりスタートするようなものです。だから人は生きていくために、まず自分自身について深く知る必要があります。

人生では苦しみと向き合うことも多いでしょう。生まれ、老い、病み、死んでいく苦しみ。愛するものと別れ離れる苦しみ、怨み憎む者と会わなければならない苦しみ、求めても得られない苦しみ、思うようにならない心身から生じる苦しみ。生きていく上では決して避けることができない苦悩です。普段あまり意識することがない人でも、突然に目の前に大きな壁となって現れて私たちを苦しめます。そしてこのような苦しみに対して私たちの知識や経験は役には立ちません。だからこそ、どんな心構えで生きてゆくか考える必要があるのです。そこから人生はスタートするのだと思います。これから生きていくうえで何を目標とし、どんな心構えで生きてゆくべきなのか、誰もが真剣に考えなければならない一人ひとりの問題です。その解決には宗教しかありません。かげかえのない私の人生を、本当の意味で輝かしいものへと導くのが仏教です。ウェブサイトには「法座・法話」の項目があります。ここではいくつかの法話を掲載しています。仏教について知ってもらえたらと思います。浄土真宗は聞く宗教です。ぜひお寺へ法話を聞きに来ていただければと思います。まず知ってもらって、お寺へ来てください。そして法話を聞いてみてください。みなさまのご来院を心よりお待ちしております。

浄土真宗本願寺派 (西本願寺)

正徳山 無量寺

住職 中川大城

前住職から一言

奈良香芝から親鸞聖人のみ教えを広めていく─────

無量寺は、2014年が創建330年の節目の年に当たり、それを記念して親鸞聖人750回大遠忌法要のお勤めをさせていただきました。

無量寺は、2014年が創建330年の節目の年に当たり、それを記念して親鸞聖人750回大遠忌法要のお勤めをさせていただきました。

浄土真宗の歴史からみて、けっして古いとはいえないにしても、このお寺が330年もの間存続してきたということは、10世代余の間、先人たちが途切れることなくお念仏の教えを受け継いできたからに他ならないでしょう。また親鸞聖人のみ教えにいたっては、800年余の間も、連綿と人々の心を支え続けてきているのです。

しかし近年、この様相が激変してきたように思えます。仏教への関心は相変わらず根強いものがあるのかも知れませんが、既成教団やお寺への関心が急激に薄れてきて、「寺離れ」の現実が迫ってきていることを実感させられています。このような流れをただ嘆いているのではなく、こちら側の問題を種々反省しつつ、私どものような小さなお寺にでもできることから始めようと、おみのりを伝える努力は無論のこと、ご門徒からの要望に応えることができるように、ささやかな努力を続けています。おくればせながらこうしてホームページを開設いたしました。一人でも多くの方に無量寺を知っていただければと思います。

浄土真宗本願寺派 (西本願寺)

正徳山 無量寺

前住職 中川法城

無量寺縁起(起源)

創建は古く貞享元年からの歴史をもつ無量寺─────

無量寺は、江戸時代前期に本願寺(西本願寺)より寺号と本尊が下付された貞享元年(1684年)に始まります。

無量寺は、江戸時代前期に本願寺(西本願寺)より寺号と本尊が下付された貞享元年(1684年)に始まります。

その頃は、「お犬様」で有名な江戸幕府5代将軍徳川綱吉の時代で、その「生類憐れみの令」が始まるのが貞享2年のことですから、無量寺創建の翌年のことです。また、忠臣蔵で有名な赤穂浪士の討ち入りが元禄15年(1702年)ですから、無量寺が誕生して18年後 の出来事ということになります。

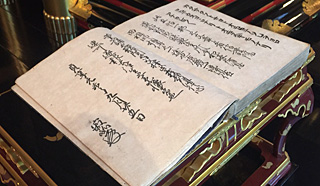

本願寺の歴史から紐解くと、寺の創建は第15代門主寂如上人の時代(現在の専如門主は第25世)であります。創建年の貞享元年に寂如上人が開版された『御文章』の奥書で「この五帖一部の文章は…」と書かれていることから、これ以来本願寺派では『御文章』(お東の大谷派では『御文』という)と呼ばれるようになりました。この謂われとなる創建当時の『御文章』が無量寺に現存しています。(左の写真がその『御文章』の奥書です)

本願寺の歴史から紐解くと、寺の創建は第15代門主寂如上人の時代(現在の専如門主は第25世)であります。創建年の貞享元年に寂如上人が開版された『御文章』の奥書で「この五帖一部の文章は…」と書かれていることから、これ以来本願寺派では『御文章』(お東の大谷派では『御文』という)と呼ばれるようになりました。この謂われとなる創建当時の『御文章』が無量寺に現存しています。(左の写真がその『御文章』の奥書です)

現在の本堂は、天保15年(1845年)に建て替えられものが150年ほど経って老朽化したため、平成5年(1993年)に再建されたものです。

施設案内・本堂

仏教美術の観点からでも一見の価値あり─────

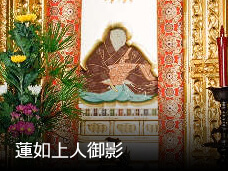

ご本尊に向かって右側のお厨子には、ご開山である親鸞聖人の絵像が、また左側のお厨子には、中興の祖である8代宗主蓮如上人の絵像が安置されています。また外陣から見て右側の余間には、聖徳太子像が、また左側余間には、浄土教の教えを正しくお伝えいただいた、インド、中国、日本の7人の高僧がた(七高僧)の絵像が掲げられています。内陣全体が極彩色で飾られていて、美しい浄土の様子が荘厳されています。仏教美術の観点からでも一見に値すると思います。是非一度お参りください。